Selama ini, mangrove atau hutan bakau dikenal sebagai penahan abrasi terhadap tsunami dan sebagai ekosistem penting yang mendukung berkembangbiaknya ikan dan kepiting, namun bakau juga diketahui memiliki fungsi penting sebagai penyerap emisi karbondioksida yang lebih efektif jika dibandingkan hutan hujan atau lahan gambut.

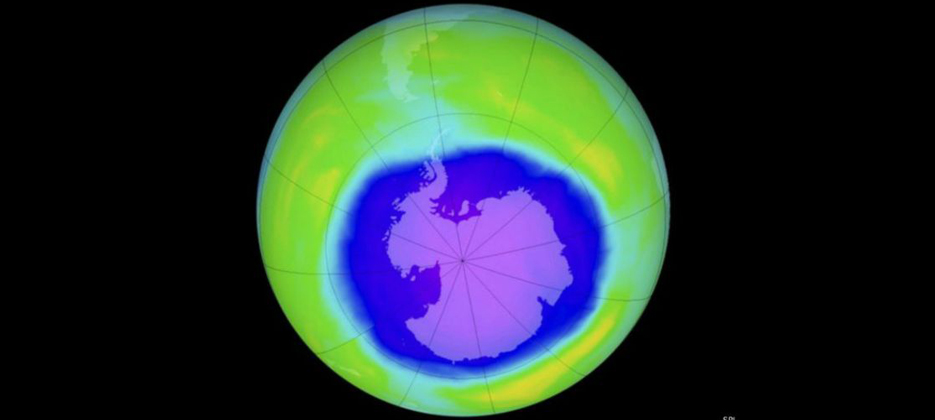

Emisi karbondioksida, yang membuat bumi semakin hangat, dan mendorong terjadinya perubahan iklim, bisa berasal dari asap kendaraan bermotor atau berbagai aktivitas yang menggunakan bahan bakar fosil, seperti penggunaan listrik dan kegiatan industri.

Maka upaya untuk menyerap karbon, terutama lewat hutan hujan dan lahan gambut di Indonesia, menjadi sebuah cara penting dalam upaya mengurangi emisi di udara dan mengerem laju perubahan iklim.

Indonesia memang kaya akan hutan dan lahan gambut yang mampu menyerap karbon, namun Indonesia juga punya mangrove atau hutan bakau terluas di dunia yang mampu menyerap karbon lebih besar daripada hutan tropis atau lahan gambut.

Berdasarkan penelitian CIFOR, hutan mangrove Indonesia disebut menyimpan lima kali karbon lebih banyak per hektare dibandingkan dengan hutan tropis dataran tinggi

-

Martha Lotang, perempuan penanam bakau dari Pulau Alor

-

Sawah dan kebun kelapa sawit ‘ancam’ hutan bakau

Tercatat, Indonesia memiliki sekitar tiga juta hektare hutan mangrove atau mewakili 20 persen lebih bakau dunia, sementara Australia dan Brasil di posisi kedua dan ketiga, hanya memiliki sekitar 900 ribu hektare mangrove, perbedaan yang sangat jauh.

Victor Nikijuluw, direktur program kelautan organisasi Conservation International menjelaskan kemampuan bakau menyerap karbon. "Kita punya tiga juta (hektare) hutan mangrove di Indonesia, kira-kira sepertiganya berada di Papua. Di Kaimana, karbon stok per hektare (mencapai) 700 ton per hektare, CO2 itu ekuivalen dengan 2500 ton per hektare, saya menghitung jumlahnya itu kira-kira 20 buah mobil mewah di Jakarta selama 25 tahun bisa dinetralisir oleh satu hektare mangrove," kata Victor.

Pada Februari sampai April lalu, Conservation International melakukan uji lapangan terhadap kemampuan bakau di Teluk Arguni, Kaimana, Papua, dalam menyerap karbon.

Barakalla, koordinator Karbon Biru di Conservation International menjelaskan bagaimana mereka melakukan pengukuran stok karbon bakau Arguni tersebut.

"Kita tentukan ada 10 titik, kita bandingkan jumlah karbonnya dengan karakteristik daerahnya. Kenapa kita pilih Teluk Arguni, karena dia masuk ke dalam kalau kita lihat di peta, berarti kan pengaruh daratan dan pengaruh pesisirnya berimbang. Karena kalau (serapan karbon) di Arguni tinggi, kita bisa pastikan di Etna dan Buruway jauh lebih tinggi," kata Barakalla.

Di Kaimana sendiri, sedikitnya ada 500 ribu hektare lebih bakau yang tersebar di empat wilayah, yaitu Arguni, Etna Yamor, Buruway, dan Kaimana, atau artinya seperenam dari jumlah luasan bakau di Indonesia.

Maka, menurut Barakalla, dari sisi kuantitas saja, penting untuk memprioritaskan perlindungan terhadap bakau terutama untuk melindungi fungsinya dalam karbon.

"Ancamannya secara lokal, kita bisa bilang (digunakan sebagai) charcoal (arang), karena mereka (penduduk setempat) tidak melihatnya ini mangrove, ini nipah, mereka melihatnya, 'oh ini pohon, kita tebang untuk bahan bakar'. Untuk pentingnya mangrove, kita kaitkan dengan perikanan berkelanjutan, kepiting bakau mereka, (kalau) mangrove banyak, (hasilnya) udang banyak, kepiting banyak, ikan banyak, itu yang kita kembangkan ke mereka," kata Barakalla.

Potensi besar bakau Papua dalam menyerap karbon diakui oleh peneliti bakau dari Pusat Oseanografi LIPI I Wayan Eka Dharmawan.

"Hampir 50% mangrove di Indonesia itu ada di Papua. Itu belum banyak yang bicara (soal mangrove) di sana, daerah Bintuni, misalnya, tapi masih banyak lagi, bukan hanya di Bintuni," kata Wayan.

"Problemnya adalah riset-riset yang terpublish dengan bagus sebagian besar (tentang bakau) di wilayah barat Indonesia. Di wilayah barat kita paling menemukan mangrove yang rata-rata ukurannya hanya dua genggaman tangan, kalau di timur kita bisa menemukan (yang ukurannya) dua pelukan. Daerah timur itu diindikasikan sebagai penyerap karbon dan penyimpan (karbon) yang cukup tinggi," tambahnya.

Dalam enam tahun terakhir penelitiannya ke kurang lebih 25 lokasi hutan bakau di Indonesia, Wayan mendapati bahwa meski warga mengetahui fungsi bakau sebagai penahan abrasi dari tsunami, belum banyak yang tahu tentang kemampuan bakau dalam menyerap karbon.

Berdasarkan data Organisasi Pangan Dunia PBB, dalam tiga dekade terakhir, Indonesia sudah mengalami kehilangan 40% mangrove, artinya, Indonesia memiliki kecepatan kerusakan mangrove terbesar di dunia.

Wayan pun mengingatkan akan cara yang bisa ditempuh untuk menghindari kerusakan bakau yang lebih luas dan mencegah lepasnya emisi karbondioksida.

"Lebih banyak mangrove itu hilang karena kesadaran masyarakat, informasi dan sosialisasi yang kurang, dengan adanya pembangunan, reklamasi di mana-mana, revitalisasi kawasan, itu juga (jadi penyebab). Sekarang mindsetnya, mangrove itu tidak akan diusik kalau tidak ada kebijakan-kebijakan yang melemahkan, menyebabkan mangrove itu hilang, harus jelas gitu aturan hukumnya," kata Wayan.

Sementara itu, pemerintah menyatakan sudah melakukan cara-cara untuk melindungi bakau dari kerusakan lebih lanjut, meski pesan perlindungan mereka, lebih ditekankan pada kemampuan bakau menahan tsunami, belum soal penyerapan karbon.

Seperti dijelaskan oleh Andi Rusandi, Kepala Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Memang sekarang ini masih terkait di litbang, dibicarakan intens di tingkat risetnya, dalam beberapa tahun ke depan kita sudah harus mulai dalam tahap implementasi (perlindungan bakau sebagai penyerap karbon). Pemetaan mangrovenya memang sudah ada, tapi untuk penghitungan serapan karbonnya, belum ada kita," kata Andi.